منذ خمس سنوات، بدات منطقة الساحل الإفريقي تعيش على أعتاب مرحلة جديدة. ففي 18 أغسطس 2020، أطاح ضباط الجيش في مالي بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، معلنين بداية ما قُدّم حينها بوصفه “تصحيحاً تاريخياً” لمسار دولة عجزت عن حماية شعبها. غير أن هذا الحدث، الذي انطلق من باماكو، لم يبقَ محصوراً داخل الحدود المالية، بل سرعان ما تحوّل إلى سلسلة انقلابات متلاحقة أعادت رسم المشهد السياسي والأمني في الساحل بأكمله.

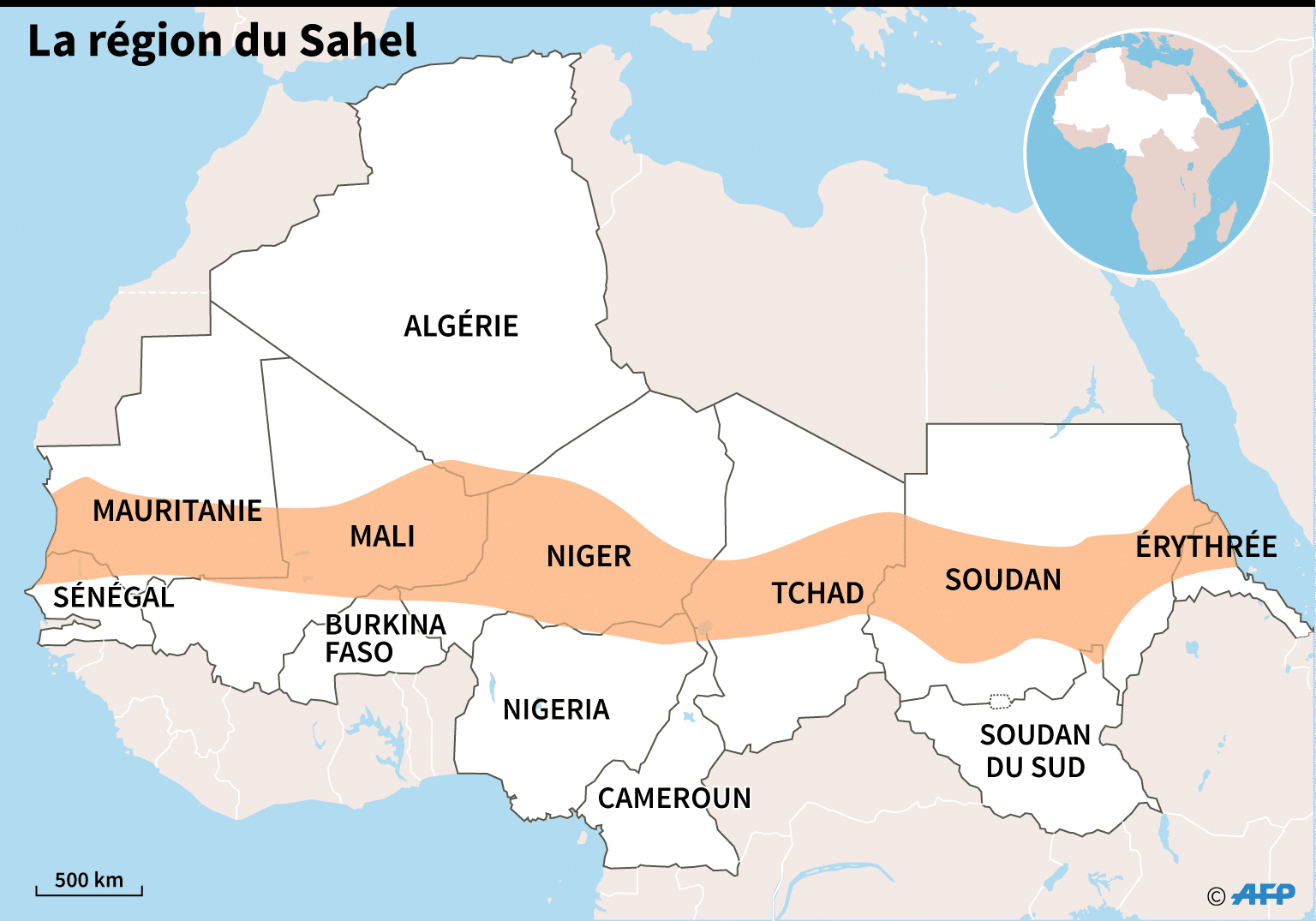

ومع امتداد هذه السلسلة إلى بوركينا فاسو ثم النيجر، تشكّل واقع جديد قوامه أنظمة عسكرية متحالفة، تقطع مع الشركاء التقليديين، وتَعِدُ بإعادة تأسيس الدولة على أسس السيادة والأمن. لكن، بعد مرور نصف عقد، تفرض الوقائع نفسها بقوة: *هل نجحت هذه الأنظمة في تحويل الخطاب إلى نتائج ملموسة؟

بين الخطاب السيادي والواقع الميداني

للإجابة عن هذا السؤال، يكفي الانتقال من المنابر الرسمية إلى الميدان. ففي يناير 2025، كانت مدينة جيبو شمال بوركينا فاسو تعيش تحت حصار طويل الأمد، حُرمت خلاله من الإمدادات الأساسية، ولم تعد المساعدات الإنسانية تصل إلا نادراً. هذا الواقع المأساوي لا يبدو حالة معزولة، بل نموذجاً يتكرر في مناطق واسعة من الساحل.

في المقابل، يواصل قادة الأنظمة العسكرية، وعلى رأسهم الكابتن إبراهيم تراوري في واغادوغو، التمسك بخطاب “الاستعادة” و”التحرير”. غير أن التناقض الصارخ بين اللغة السياسية والواقع الأمني يكشف عن فجوة متزايدة، سرعان ما تحوّلت إلى سمة مركزية للمرحلة الراهنة.

لماذا رحّبت الشعوب بالانقلابات؟

لفهم هذه الفجوة، لا بد من العودة إلى السياق الذي سبق الانقلابات. فالأنظمة العسكرية لم تقتحم المشهد بالقوة وحدها، بل وجدت حاضنة اجتماعية حقيقية غذّاها الإحباط الشعبي من فشل الحكومات المدنية.

في مالي، أظهرت استطلاعات “أفروباروميتر” عام 2020 أن نحو ثلاثة أرباع السكان كانوا يعتبرون الوضع الأمني متدهوراً.

وفي بوركينا فاسو، كانت مدن بأكملها تعيش تحت حصار الجماعات الجهادية، في ظل عجز واضح للدولة. ومع تعثر اتفاق الجزائر، وفشل بعثات التدريب الأوروبية، وتزايد الهجمات رغم الوجود العسكري الفرنسي، تبلورت قناعة عامة مفادها أن النموذج القائم قد استنفد نفسه.

هكذا، لم يكن الانقلاب في نظر كثيرين انقلاباً على الديمقراطية، بل تمرّداً على العجز.

**ثلاث دول : منطلق واحد ونتائج متباينة

غير أن وحدة الدوافع لم تعنِ وحدة المسارات. ففي مالي، اعتمد العقيد أسيمي غويتا نهجاً تدريجياً لإحكام السيطرة على المؤسسة العسكرية، وإعادة توجيه بوصلتها بعيداً عن النفوذ الغربي. أما في بوركينا فاسو، فقد اتسمت المرحلة الأولى بالارتباك، حيث أُطيح بالمقدم داميبا بعد أشهر قليلة، ليبرز الكابتن تراوري بوصفه رمزاً لجيل عسكري جديد.

في النيجر، بدا الانقلاب مختلفاً في طبيعته؛ إذ جاء أقرب إلى تحرك دفاعي من داخل النظام نفسه، وهو ما يفسر جزئياً حدّة الردود الإقليمية والدولية عليه. ورغم هذه الفوارق، التقت المسارات الثلاثة عند خيار مشترك: التحالف فيما بينها والقطيعة مع المحيط الإقليمي التقليدي.

**تحالف دول الساحل: سيادة مؤجلة

في هذا السياق، وُلد تحالف دول الساحل في سبتمبر 2023، حاملاً وعود الدفاع المشترك والتكامل السياسي. ثم تعزز هذا المسار بإعلان مشروع كونفدرالي والانسحاب الجماعي من الإيكواس. على المستوى الرمزي، مثّل ذلك إعلان استقلال سياسي واضح. غير أن هذه السيادة، عند اختبارها ميدانياً، بقيت إلى حد كبير حبراً على ورق.

فالتحالف لم يُترجم حتى الآن إلى تحسن أمني ملموس أو قدرة اقتصادية مشتركة تخفف من هشاشة الدول الثلاث. وهنا، بدأ البحث عن داعم خارجي بديل.

**من القطيعة مع فرنسا إلى الارتهان الجديد

مع اكتمال الانسحاب الفرنسي نهاية 2023، اتجهت أنظار الأنظمة العسكرية نحو موسكو. في البداية، تم الاعتماد على مجموعة فاغنر بصيغة “تدخل مرن”، قبل أن يتحول الوجود الروسي إلى تعاون رسمي عبر “أفريقيا كوربس”.

هذا التحول، رغم أنه أنهى ازدواجية الخطاب حول “المرتزقة”، لم ينهِ الإشكالية الأساسية: استبدال شراكة أمنية بأخرى دون معالجة جذور الأزمة. فكما عجزت عملية برخان عن تحقيق الاستقرار، لم تُحدث المقاربة الروسية اختراقاً حقيقياً على الأرض.

**مأساة حقيقية

وتظهر حدود هذا الخيار بوضوح في المؤشرات الميدانية. فخلال أربع سنوات فقط، تضاعف عدد الأحداث العنيفة تقريباً، وارتفع عدد الضحايا المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة. كما توسعت رقعة نفوذ الجماعات الجهادية، مستفيدة من الفراغ الأمني والانتهاكات التي فاقمت مشاعر النقمة داخل المجتمعات المحلية.

بذلك، تحوّل الوعد بالقضاء على الإرهاب إلى دورة عنف متصاعدة، يدفع المدنيون ثمنها الأكبر.

ومع تصاعد العنف، تفاقمت الأزمة الإنسانية. الملايين نزحوا من قراهم، والمناطق الخارجة عن السيطرة الحكومية تضاعفت، فيما تزايدت معدلات انعدام الأمن الغذائي. هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعكس انهياراً تدريجياً لشروط الحياة نفسها في أجزاء واسعة من الساحل.

**شرعية بلا نتائج

ورغم ذلك، لا تزال الأنظمة العسكرية قائمة. ويعود ذلك إلى مزيج من الشرعية الأولية والخطاب القومي، إضافة إلى تشديد القبضة الأمنية. غير أن هذه المعادلة تبقى هشة، لأن الشرعية المرتبطة بالأداء لا تُعوَّض الدعاية.

ويذكر التاريخ القريب للمنطقة بأن السلطة العسكرية، حين تفشل في تلبية تطلعات الناس، قد تنهار بالسرعة نفسها التي صعدت بها.

**أزمة سياسية بامتياز

بعد خمس سنوات، بات واضحاً أن أزمة الساحل ليست أمنية في جوهرها، بل سياسية واجتماعية. فالتهميش، وغياب الدولة، وانعدام الثقة بين المركز والأطراف، لا يمكن معالجتها بالسلاح وحده.

وبينما تستمر الجيوش في الإمساك بالسلطة، يبقى السؤال الحاسم معلقاً: هل ستتحول هذه الجيوش إلى أداة لبناء عقد اجتماعي جديد، أم أنها ستصبح جزءاً من المشكلة؟

الإجابة عن هذا السؤال لا تخص القادة وحدهم، بل ستحدد مصير ملايين المواطنين الذين ما زالوا ينتظرون أمناً لم يتحقق، ودولة لم تولد بعد.

رابط المقال :

https://www.revueconflits.com/sahel-les-illusions-perdues-de-la-refondat...