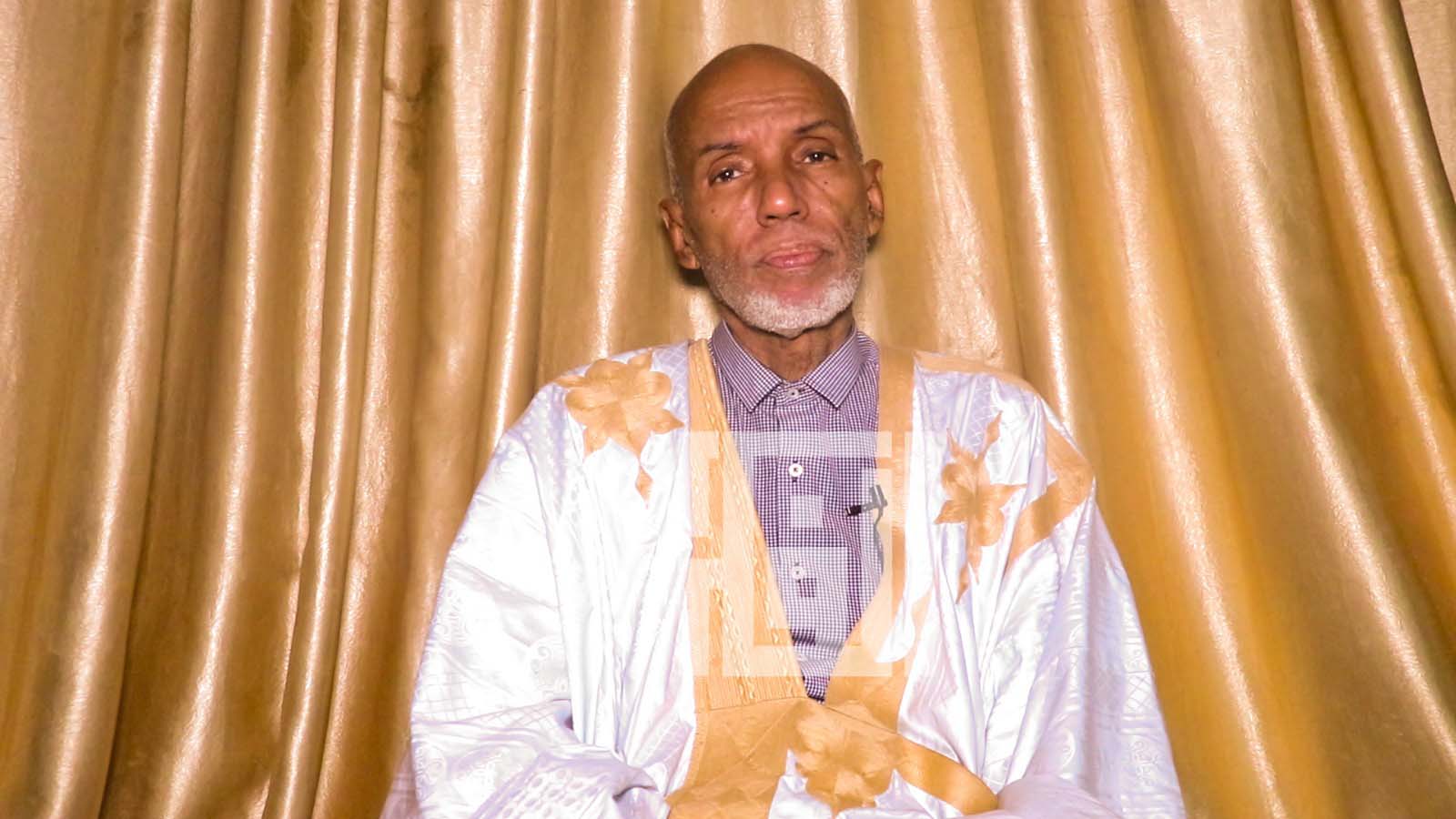

د. محمدُ بن أحظانا

* مقال سبق وأن نشر 2009 في عدة من المجلات العربية والدولية والمحلية، وعيد نشره لأهميته وباتفاق مع كاتبه.

منذ نشأت الدولة الموريتانية الحديثة والتعليم على رأس قائمة المشاكل المطروحة على السلط المتعاقبة والمجتمع الطامح إلى إصلاح يستوعب احتياجات التربية الوطنية. تحت طائلة هذا الهاجس استعدت بذاكرتي أنني أبديت رأيي في مسائل وطنية عديدة خلال السنوات الماضية، واستغربت ألا يكون موضوع التعليم قد لفت انتباهي وانتباه غيري من المهتمين بالشأن الوطني العام، فأسفت لذلك، لأننا يجب أن نكون بصدد تسجيل مواقف، فإن أثرت آراؤنا فبها ونعمت، وإن لم تؤثر فإن تبرئة الذمة تَعِلّة نفسية لا بأس بها. وربما يكون حجاب القرب من الظاهرة هو الذي حال بيني وبين الاهتمام بها، فكانت أقرب لي بحيث تغطي بصري فلا أراها.

بناء على كل هذا سأحاول أن أساهم في استجلاء الرؤية المضَبّبة المهزوزة لدى المجتمع والمربين معا عن التعليم في موريتانيا، وذلك بإفراد مقال رأي أخصه به، وهو ما سأقدم عليه في هذه السطور، لعل المساهمة تفيد ولو إفادة بسيطة في حل هذا المشكل الذي يتبدى للرائي كسد ياجوج ماجوج، ما اسطاع أحد أن يظهره ولا استطاع له نقبا، رغم ما أهدر فيه من جهود وطاقات وما أغدق عليه من إمكانيات عبر عمر دولة الاستقلال. وفي كل مرة حسب حكاية السد عندنا نعود للبداية؛ بل إلى ما قبلها أحيانا.

ولن أركن إلى التنظير البعيد رغم أنه هو الذي يقود العالم، لأن مشكلة التعليم من صنف المشاكل الملحة التي يجب أن نبحث لها عن حلول عملية عاجلة، بسبب ما ينجم عن فساده من فساد الإنسان، وما يترتب على صلاحه من صلاح النشء، الذي هو قوام المستقبل.

و حسب الاستقصاء فلا علم لي بأي موريتاني إلا وفي نفسه شيء من التعليم.

وسأحاول أن أستبطن هذا الاهتمام العام من خلال محاولة الإجابة على ثلاثة أسئلة، بدت لي أكثر صلة بتصور الحلول:

السؤال الأول: كيف أصبحت مشكلة التعليم لدينا أزمة مستعصية، وعبئا مزمنا على السلطات و المجتمع؟

السؤال الثاني: لماذا لم تنجح إصلاحات التعليم المتتالية، التي ترتفع في كل مرة كنوء أحوى يسد الأفق، وكأنه غيث عدق سيروي أرجاء الأرض؛ فإذا به يتحول إلى جهام، تحدوه السموم وتذروه الذاريات؟

السؤال الثالث: كيف ننقذ التعليم من انهياره المتراكم، بما يثقله من إصلاح، وإفساد إصلاح، وإعادة إصلاح إصلاح..؟

وسأحترم في الإجابة على هذه الأسئلة –ما أمكن- ثلاثة مبادئ:

المبدأ الأول: عدم استهداف الأشخاص الذين خططوا لإصلاحات التعليم بأعيانهم، مع الحرص على مناقشة إدارتهم لدفة تلك الإصلاحات وتطبيقها عبر عمر دولة الاستقلال إلى يومنا هذا، مع احتفاظي لنفسي بالصراحة التي يتطلبها أي حديث عن التعليم والتربية في بلادنا، فنحن بصدد مصير أمة.

المبدأ الثاني: مبدأ عقلنة النقاش وتشخيص مشاكل التعليم كما هي، بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى، فنحن أمام واقع مر، علينا أن نفكر في طريقة لتجاوزه سواء تعودنا عليه أو لم نتعود، ساير مصالح بعضنا أو ناقضها، فالأزمة أزمة جيل بكامله، وإخفاؤها خلف أي اعتبار ضعفٌ أمام الواقع، واستسلام للوهن.

المبدأ الثالث: محاولة استخلاص رزمة من الإجراءات والأفكار التي يبدو لي أنها تفيد في تشخيص و تجاوز أزمة التعليم في بلادنا.

وأرجو أن يشاركني قارئ هذا المقال هم الإحساس بالأزمة، وجهد التفكير في حلها من خلال فتح حوار جاد، وصريح، ومعمق حول تعليمنا، بما كان عليه، وبما هو عليه الآن، وبما يجب أن يكون عليه مستقبلا، من أجل قراءة متأنية للأسباب التي هوت بهندسة التربية عندنا في جرف التدهور، وضعف المردودية؛ من أجل تجاوزها إلى البحث عن الحلول.

1 الخبر: كيف أصبحت مشكلة التعليم أزمة مستعصية، وعبئا مزمنا على السلطات المتتالية و المجتمع؟

لوثة الأيديولوجيات السياسية في حقل التعليم والتربية

حسب رأيي المتواضع أن أزمة التعليم في موريتانيا، تشكلت من سديم ثلاثة اعتبارات:

الاعتبار الأول: طغيان العامل الأيديولوجي على كل شيء خلال الأربعينية الأولى من عمر الدولة بما في ذلك التربية والتعليم. وتجسد ذلك عندما حولت النخب السياسية بأيديولجياتها المتشاكسة، قضية التعليم إلى قضية سياسية محورية، فأصبحت التربية بؤرة للتجاذب الأيديولوجي، ومطية لأي اختلاف آخر.

وأتصور أن من الأسباب الجوهرية لهذا الامتطاء أن الطلاب والتلاميذ هم سلاح الاحتجاج والضغط الأكثر جاهزية للاستخدام في النزاع السياسي بين النخبة الوطنية. بينما كانت حقول الصراع الأخرى أقل حرارة وجاذبية وأكثر رتابة وكسلا.

وقد أدى التداخل الحاصل بين السياسة التربوية ومفهوم الهوية الوطنية خاصة، إلى إذكاء أزمة التعليم، فأصبحت مضامين وأبواب البرامج التعليمية فرس الرهان، الذي يمتطيه كل من هب ودب، في أوقات الشدة والرخاء، ويوجهه حسب فهمه ومرجعيته المذهبية الأيديولوجية. فأسرجت الفرس الكريمة يمينا وشمالا لكل المهمات حتى داخت ووهنت عزيمتها، وأثخنتها المهاميز جراحا، وأدمتها شكيمتها جذبا وتحريكا، وأصبحت بساط ريح للأهواء القاصرة عن تصور الوظيفة الاستراتيجية للتعليم.

لذا رأينا كل الإصلاحات في حقل التعليم إصلاحات تكتيكية لارتباطها بتحقيق أهداف سياسية أيديولوجية، تارة لحساب رؤية داخلية معينة؛ وتارة لاعتبارات خارجية وحملات علاقات عامة، يراد منها إرضاء هذا الطرف أو ذاك أو ذلك..

الاعتبار الثاني: ضعف وضيق أفق التصورات التي عكفت على تخطيط سياسية التعليم. وهو وضع ذهني كان سائدا نتيجة ضيق أفق التوقع لدى المخططين للدولة، فكانت الشوارع ضيقة، والمباني صغيرة وواطئة، والغرف حرجة كأنما تصّعّد في السماء، ومواسير المياه والمجاري ضيقة مغلقة النهايات، والمرافق شحيحة.. ويعني هذا أنه لم تكن للمخطط قدرة على تجاوز المعطيات المحسوسة أمامه (عدد السكان الحالي، المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية..).

الاعتبار الثالث: عدم وجود تفكير تركيبي، يبني الحاضر على التراكمات الإيجابية في الماضي وينقد التصورات والسياسات الخاطئة، ويتلافى الخلل في التطبيقات السابقة. فكان مهندسو التعليم في هذه الحمأة أشبه بمن قرر حفر بئر في منطقة مياه جوفيه عميقة على بعد عشرات الأمتار، لكنه كلما حفر قامة أو قامتين ولم يجد الماء عدل عن الحفر إلى مكان آخر وحفر فيه قدر ذاك.. وهكذا. فكانت النتيجة مجموعة من الحفر المتقاربة التي لو اجتمعت أطوالها لصارت بئرا عميقة ذات مياه غزيرة، لكنها لم تجمع بسبب سياسة العدول عن الحفر في كل مرة بطّأ علينا الماء، أو مللنا الأسلوب الذي نعمل به.

وبذا تحول مرفق التعليم الحيوي، الذي لا يمكن أن تنهض أمة بدونه إلى حقل تجارب للوجبات السريعة غير الناضجة، وشبكة من المهاوي المعطشة، على القافلة أن تتجنبها حتى لا تتردى جمالها في الحفر. كيف ذلك؟

لقد عرفنا عدة إصلاحات لا أريد الرجوع إليها تفصيلا، لطول متونها وعرض حواشيها. ثم لأننا بصدد المشاكل التي ترتبت على تلك الإصلاحات، والبحث عن مظان لحلها، ولسنا بصدد ترديد حكاية متقادمة؛ إلا أن التشخيص –مع ذلك- يتطلب تعريجا هنا وهناك، على أسباب تشكل الأزمة زمنيا وتخطيطيا بهذه الصورة التي قربناها بمثال الحفر.

لقد انصبت المحصلة الأساسية لإصلاحات التعليم في الفترات الحاسمة على توريط الأجيال المتلاحقة في مجموعة من الاعتبارات الجزئية أو الهامشية بالنسبة لوظيفة التعليم، حتى أربكته بالتجاذبات الأيديولوجية والارتجالية، وضعف الكفاءة.

لقد أصبحت أرضية الخلاف بين هذا الاتجاه السياسي وذاك- مثلا- هي مناهج التعليم وبرامجه، وليس طريقة تسيير البلد وإدارة دفته. وربما عملت السلطات حينها على إلهاء الطامحين السياسيين في مسألة التعليم وحدها على طريقة الصرفة عند ابراهيم النظام، البرقع الأحمر لاستدراج الثور الغاضب نحو حتفه عند الإسبان، حتى غاص الجميع في الوحل.

نجمت عن الاستقطاب الحاد حول قضية التعليم، وخاصة لغته وعناوينه، أزمات هددت السلم الاجتماعي نفسه في فترتين معروفتين لدى الجميع، كانت كل واحدة منهما بعد إصلاح للتعليم يترتب عليه تهديد للحمة الاجتماعية، وينتج عنه في النهاية ضياع جيل أو جيلين. لقد أدى الاهتمام السياسي المفرط بأداة التعليم (اللغة) واستغلالها استغلالا منهكا؛ بغض النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية المطلب؛ إلى إهمال مضامين التعليم، و مناهجه، و مهنيته، من جهة، بحيث استحال عليه عمليا أن يؤدي مهمته الوظيفية بعيدا عن الاعتبارات الأخرى؛ ومن جهة أخرى انصرف الاهتمام إلى الخلفية السياسية لبرامج التعليم و رواجعها على النخب والحركات السياسية الوطنية، بدل التركيز على مردودية التعليم والتربية في حد ذاتهما.

إضافة لهذه الاعتبارات الحاسمة في فشل الإصلاحات المتتالية للتعليم يستحسن ألا ننسى أن المناهج الواردة مع المدرسة الحديثة وجدت أمامها مناهج محظرية عتيدة، راسخة في تقاليد المجتمع الموريتاني التعليمة، مستجيبة لاختياراته المتوارثة. وقد دخل هذا النوع التقليدي من التعليم في صراع مرير مع المدرسة أيام كانت مفرنسة في مطالع القرن العشرين، وصمدت طريقة المحاظر المنتشرة انتشارا واسعا في القرى والأرياف، بينما فرضت المدرسة الفرنسية بقاءها في المدن عن طريق الإكراه غالبا.

فكيف تجسد واقع التعليم والتربية في البلاد من خلال النماذج الإصلاحية المتتالية؟

اصلاحات 1960-1973

برامج التلفيق التربوي الوطني

لما نشأت الدولة الوطنية ارتبكت كثيرا في تحقيق مصالحة آمنة بين المنهجين التعليميين المتصارعين: المنهج المحظري والمنهج المدرسي، وانتهى الأمر إلى تداخل أو تصالح ملفق بين الطريقتين، ناضلت نقابة التعليم العربية من أجله نضالا وطنيا مستميتا مخلصا وطبق إداريا بطريقة التفافية.

وفي محصلة الحقبة الأولى كادت عمليات التلفيق تفرغ كلا من المنهجين من محتواه، فأنجبت فرس التعليم في نهاية خصوبتها بغلة، والبغلة قادرة على حمل الأثقال والأسفار أكثر من الحمار لكنها لا تنجب رغم توقع من لا يعرفها أنها قد تنجب.

وعقم المناهج هو أخطر ما يواجه برامج التربية. لقد كان لدينا تعليم هجين يأخذ غالبا سيئات الأبوين، فوصلنا إلى نتائج لا تسر صديقا ولا تغيظ عدوا في خاتمة كل مطاف من مطافات هذه الحقبة.

وحتى ننصف القائمين على التعليم في تلك الحقبة وفي غيرها، فإننا لا نشك في أن النيات كانت مخلصة، لكن التصور والتخطيط لم يخرجا من قمقم التكتيكية والمعالجة الموضعية إلى أفق استراتيجي يخرج التعليم من دوامة الطوائل السياسية المتصارعة، ثم من طائلة المعطى التربوي المشروخ أو المنشعب على الأصح. وقد عبر أحد مهندسي التعليم عن محصلة العشرية الأولى من عشريات التعليم تعبيرا موفقا عندما قال إن “المزدوج هو من يجهل العربية والفرنسية معا”.

والحقيقة أن الأمر لو اقتصر على أداة التعليم اللغوية لهان الأمر، لكنه ضرب في صميم المضامين التعليمية، والبرامج التربوية، حيث كانت برامج ملفقة مما يأتي به هذا المخطط أو ذاك، حسب تكوينه من الشرق أو الغرب، من الشمال أو الجنوب، وحتى من الأعلى أو من الأسفل.. وعلى طريقة المزج العشوائي للأخلاط والعناصر دون تحكم في النتائج، مزجت برامج التعليم عندنا من أخلاط عجيبة، فتمدد البرنامج السنوي حتى لم تعد تكفيه سنتان للتكميل، أحرى تسعة أشهر. وافتقد كذلك خاصية التحيين والتجدد لأنه في الأصل برنامج حَرْفي، ليس القصد المحوري منه تربويا هو –حسب ما يبدو- تسوية سياسية مؤقتة أو دائمة، إضافة لدوره في تغطية احتياجات سوق العمل من حملة الشهادات في الإدارة والمصالح التابعة لها، بغض النظر عن أهلية ذلك الكادر، ومستواه القيمي، ومخلفات نقص التربية المدنية لديه. وقد غطى التعليم الداخلي محليا جزءا لا بأس به من الحاجة لهذا الكادر الوطني، وتلك حسنة أخرى.

نتيجة للتوظيف العملي للتعليم لم يكن من حق أي كان أن يلمس شعرة واحدة من إصلاحاتة في هذه الفترة، فهي من جهة حل تعاقدي بين النخبة السياسية، وهي من جهة أخرى مصدر للشغل وتغطية احتياجات الدولة من الكادر البشري.

وانتهى المطاف بالتعليم إلى حيث أصبح في المحصلة كعجل بني إسرائيل جسدا له خوار، لا يكلم أحدا ولا يهديه سبيلا، لكنه مع ذلك معبود في ردهات الوزارة إلى حين، وكان مبدأ “ليس بالإمكان أبدع مما كان” قاعدة ذهبية لتفكير المخططين التربويين. فكيف خرج التعليم ومهندسوه من جوف العجل إلى التيه؟

إصلاح 1979:

التيه وبرنامج “الانتحار التربوي الوطني”

من الأمثلة الفجة على فساد التفكير في إصلاح التعليم وقطع خواره المتزايد بأية طريقة، تلك التسوية السياسية ذات القناع التربوي التي أقرت أن يكون لدولة واحدة برنامجان للتعليم، كما حدث في إصلاح 1979.

وللمفارقة فإن لدى الصين التي تبلغ مليارا ونيفا من البشر برنامج تعليم موحد، مثلها مثل غيرها من دول العالم في كل الجهات والأصقاع، رغم تعدد الأعراق، والديانات، واللغات، والأيديولوجيات الاشتراكية والليبرالية، وعدم الانحياز..

أما موريتانيا التي لا يزيد عدد سكانها في تلك الفترة عن مليون ونيف من المواطنين، ولا يتجاوز معدل التعليم فيها 13 في المائة تقريبا فكان لديها برنامجا تعليم متوازيان ضخمان يضاهي كل واحد منهما طريق الأمل طولا، والمحيط الأطلسي عرضا، بينما لا ينطبق أحدهما إلا على حوالي عشرين ألف تلميذ وطالب، ولا الآخر إلا على حوالي أربعة آلاف تلميذ وطالب فقط. ولكل من البرنامجين لغته مع ذلك وحُماته.

فكيف كانت النتيجة؟

نشأ جيلان متقاطعان معرفيا في دولة واحدة، بحيث لا تربط بينهما أية قواسم مشتركة، ولا أي تفاهم لغوي. وبذا تخلى “الإصلاح الفاسد” عن إحدى حسنات الإصلاحات السابقة، وهي استحضار الوحدة الوطنية من خلال وحدة البرنامج، حيث شهدنا قبله نشوء جيل جمعت بينه المدارس والزمالة والقاعدة المعرفية المتماثلة، مما كان له الأثر في امتصاص صدمات التعايش بين سكان المدن الأوائل والمهاجرين من البادية نتيجة الجفاف.

بينما كرس إصلاح 1979 القطيعة بين القوى الحية في البلد، ورسخ النزاع القومي، وحول التعليم إلى بؤرة لإنتاج الأضداد والأجيال المتجاهلة فيما بينها.

وقد أنجب هذا الإصلاح أخطر مراحل النزاع القومي في البلاد، وأشنع درجات التناكر بين القوميات.. والذاكرة القريبة شاهدة على ذلك.

ومع ذلك لم يُعِد مهندسو التعليم الأجلاء البصر كرّتين لتقويم هذا المنحى الخطير في التربية؛ ليس على التعليم وحده وإنما على الأمة وكيانها؛ ولا أحد تساءل: من أين نفخ عفريت النزاع بين شعب موحد الديانة، عاش عبر الأجيال بسلام، وتساكن دون مشاكل تذكر، وتبادل التأثير والتأثر الإيجابيين عبر تاريخه المديد؟

لقد كانت الثمانينات والتسعينات حصادا طبيعيا لمزرعة الثمار التربوية الفاسدة نهاية السبعينات، و صار التعليم مطية للشقاق الوطني بين الأجيال لأنها لم تملك لغة مشتركة، ولم تتشارك تكوينا ولا تفكيرا متقاربين، فكان وزر ذلك الإفساد ووزر من عمل به على عواتق من ثبته من قوى سياسية متصارعة، قسمت النشْء شطرين، وعقله شِعْبين، وانتظرت أن تسقط حصائد تخطيطها في مخازنها. وأي حصاد كان؟ أنبتت شجرة التعليم طلعا كأنه رؤوس الشياطين، وهو طلع الشقاق الوطني المؤسس على قواعد تربوية، حيث نشأ جيل لا يعرف إلا العربية ويكره الفرنسية إلى درجة مقتها ومقت الناطقين بها، ونشأ جيل مقابل لا يعرف إلا الفرنسية ويحتقر العربية ويمقت الناطقين بها.

في تلك المرحلة يمكننا الجزم بأن إصلاح التعليم كان ضد كيان الدولة الموريتانية ووحدة شعبها، حيث أصبح قنطرة للانقسام والانفصال. وقد كاد يحقق هذا الهدف لولا قوة الأواصر التاريخية بين مكونات شعبنا. ولا أدري؛ فقد يكون هذا هو الهدف الأصلي من إصلاح التعليم ذاك، فللأيديولجيات سطوتها الشنيعة على معتنقيها إلى درجة التضحية بكل شيء.

أما الإرادة السياسية حينها فلم تكن على مستوى حماية الكيان من السعار الأيديولوجي المتعاقد على التناحر والتضحية بالبلد، واقتصر مستوى إدراك السلطات للأمور على المحسوس منها فقط، فأرادت أن ينقطع عنها اللغط في الشوارع ولو للحظات بأي ثمن، فوافقت على برنامج “الانتحار التربوي الوطني” دون تردد ونامت قريرة العين.

لكن ما الحصاد التربوي الفعلي لهذا الإصلاح الفاسد؟

أجاب على هذا السؤال بشكل عملي أحد الامتحانات التي نظمتها وزارة التهذيب الوطني لاكتتاب ستمائة معلم قبل سنتين من الآن، فقد شارك في المسابقة ألفان ومائة متسابق، ونجح خمسة أشخاص فقط ولم يكتتب المكونون الستمائة من الأساس رغم الحاجة لهم.

السبب ليس أن الطلاب لم يستوعبوا البرامج خلال العقدين الماضيين لأن إصلاح 79-كما رأينا- حقق أهدافا تعليمية بسبب الاستقطاب والتنافس السياسي، وأيضا بسبب نهم طلاب السبعينات لاستيعاب الجديد ونجابتهم في تلقف المعارف؛ كان السبب أن منظمي المسابقة وضعوا معايير لا تنطبق إلا على خمسة أشخاص من أصل ألفين ومائة متسابق، فهي من جنس إصلاح لم يولد بعد. لقد طلبت الوزارة المستحيل وأفسدت الأمورعندما توقعت ممن لا يعرف الفرنسية أن يتقنها، وطالبت من لا يفقه العربية بإتقانها، والكل من أبناء إصلاح 79 ، وتناست وزارة التهذيب أو التعليم –لا أتذكر- أن عهد النبوءات قد ولى منذ خمسة عشر قرنا من الزمن، وأنها لم تزرع البذور التي أرادتها دانية في نهاية الحصاد. وكما لم تشفع لها بعد ذلك كله لعبة الأسماء المتغيرة (التهذيب، التعليم..)، لأنها لم تزل نفس المسمى، بنفس الخصائص الخديجة تصوريا وعمليا، فإنها عجزت عن تصور تكوين على مدى سنتين في مدرسة تكوين المعلمين، بحيث يستفيد الكادر العربي من تكوين في الفرنسية أساسا، والكادر الفرنسي من تكوين في العربية أساسا، وضيعت بذلك فرصة كبيرة لتفادي خطأ سنتحدث عنه لاحقا.

نلاحظ عموما أن الإصلاحات قد ركزت أحيانا على التربية والتهذيب، وأحيانا على التعليم دون أن تغلط مرة واحدة في دمج البعدين في عملية موحدة كما هو مطلوب. وخلاصة الأمر عن رأيي في إصلاح 1979، أنه لو كان شخصا لرفعت ضده دعوى التآمر على الوحدة الوطنية.

و مع ذلك، وحتى نحكم حكما متوازنا على هذا المخلوق نذكر أنه رغم سيل الجرائم التي ارتكبها بحق الوحدة الوطنية فإنه أنشأ جيلين متعلمين، استطاعا أن يحصلا قاعدة معرفية أحادية اللغة، بلغت أحيانا حد الإتقان والتفوق مما جعل الإصلاح يحقق أهدافا تعليمية لطبيعته التنافسية، دون أن يحقق أي هدف تربوي إيجابي عام.

وحسنة تحقيق بعض الأهداف التعليمية في وجه الشرخ الوطني الذي أدى إليه هذا الإفساد شبيهة بحسنة المجرم الذي يقتل زميله، فرغم أنه كفى الآخرين شر مجرم إلا أنه بقي هو نفسه في عتوه وإجرامه سالما.

فكيف أخرجنا مهندسو التربية الوطنية الأشاوس من براثن 79؟

إصلاح 1999

غرفة انعدام الوزن

ليس من المسؤول بالنسبة لنخبة مجتمعنا أن تتغاضى عن أي أمر جار بطريقة غير سوية، وليس من مصلحتها أن تأخذ الأمور بجاهزية الواقع، ولا أن تسمح بحيلولة غشاء المجريات العادية دون تصور الأصلح والعمل عليه. كما أنه ليس من المسؤول تاريخيا وأخلاقيا أن يتجاهل أهل الرأي والدراية في مجتمعنا اعوجاج المبنى الذي ستقيم فيه أجيالنا المستقبلية، ونحن نعلم أنه سينهار على رؤوسها بحكم القرائن المعاينة.

والتربية في بلادنا هي العمارة التي ستتالى أجيالنا مستقبلا على الإقامة فيها لفترة تطول أوتقصر. فإذا كانت الشقوق تنخر المبنى، والميلان يؤذن بالانهيار فإن توريث تلك العمارة لأبنائنا تفريط عظيم، وبلادة حضارية.

فما المانع -ونحن نرى التعليم والتربية عندنا بهذا التردي وسوء الحال، ووهن النتائج، وضعف المستويات- أن نفكر معا، وخارج أي اعتبارات تعرض، في إصلاح الإصلاح الحالي للتعليم عن طريق تقويمه تقويما خاليا من الأغراض الجانبية، ثم تركيب حل على ذلك التقويم؟

إنني أدعو النخبة الوطنية إلى التفكير بجدية في التربية والتعليم وفتح حوار وطني حولهما، والخروج باستنتاجات عاجلة ومتوسطة واستراتيجية بعيدة المدى، فالتعليم أهم من السياسة وقد فتحنا فيها حوارا، والتعليم أصل والسياسة فرع. ونحن نعلم ضرورة أنه ما لم تنشأ أجيال صالحة تربويا وتعليميا فإن التفكير في نخبة سياسية مميزة غير وارد. والتعليم أهم من كل الثروات الوطنية التي فتحنا فيها ألف ورشة وورشة، ولم تغن شيئا، لأن الوعي هو بطل التنمية وليس المعادن والثروات التي رأيناها تصبح نقمة على من لم يحسن استخدامها ويدرجها في سياق تنمية الإنسان. لقد كان النحاس والحديد والسمك والنفط، والجبس في هذه الأرض منذ ملايين السنين، لكن الثروات الطبيعية لا تستغل بدون طاقة بشرية خلاقة ووعي كامل، ومعرفة دقيقة بخصائص الأشياء.. وكل أولئك غير ممكن إلا بتعليم وتربية صحيحين. إن خاصية التربية والتعليم كامنة في أنهما يكفلان غيرهما من الضرورات كالصحة، والاكتفاء الذاتي في الغذاء، ويحققان فوق ذلك: النمو، والازدهار المادي والمعنوي، وكرامة الأمة. فكيف نفرط في أصل من أصول الوجود البشري الناجح بهذه السهولة؟ وكيف لا نوليه نحن نخبة المجتمع ما يتناسب مع أهميته المحورية في مجتمعنا الطامح لتغيير أحواله إلى الأحسن؟ لكن لنتساءل هنا: وهل التعليم بما هو عليه الآن بحاجة لإصلاح؟

لا أطرح هذا السؤال على نفسي فقط بل أطرحه للنقاش والحوار.

وسأحاول أن أجيب عليه إجابة اجتهادية، مساهمة في إثراء النقاش حوله؛ فأرى أن وضعية التعليم حاليا، وحسب مقتضيات إصلاح 99 تشبه وضعية المقيم في منطقة انعدام الوزن، الذي يتحرك متى شاء لكنه لا يتحكم في شكل الحركة، ولا في نتائجها، ولا فيما إذا كانت ستسير حسب ما أراده أم سيطوح به فقدان الوزن إلى الجهة المعاكسة فيضيع؟

أرى في جملة واحدة أن التعليم بواقعة الحالي يحتاج لإصلاح متكامل. وقبل أن تفوتني فرصة الحديث عن الحركة وفقدان الوزن، وبما أن للحركة علاقة بالزمن فإنني سأتسرب إلى اختبار إصلاح التعليم الأخير داخل إطار الزمن أولا.

لقد استمد الإصلاح الحالي مبررات وجوده من سيئات إصلاح 79، فكان هدفه الأول توحيد البرنامج التربوي الوطني، حتى يتفادى الجرائر التي نجمت عن عدم توحيد برنامج التعليم، أو كذا يبدو. وقد كان الإصلاح الجديد مصيبا في هذا الجانب التربوي، لكن مهندسي الإصلاح الجديد نظروا إلى الفضاء التربوي الفسيح من أحد ثقوب الإصلاح السابق، فأهملوا سلسلة طويلة من الضوابط والملابسات والاحتياجات والمتطلبات، التي لا يمكن أن تنجح أية عملية تربوية تعليمية بدونها. وكأن مخططي التعليم عندنا لا يستطيعون أن يستحضروا أمرين في نفس الوقت حتى ولو كانا متلازمين أصلا، فهم إن فكروا في التعليم مرة أهملوا التربية، وإن فكروا في التربية أهملوا التعليم، وأحيانا يهملون الاثنين معا، ويفكرون في أمر ثالث. فصار التعليم في أيديهم كـ “عمود لحبزِّ من رفعه مات أبوه ومن تركه ماتت أمه”.

فدعونا نختبر بعض المهملات من تصور من ابتدعوا إصلاح 1999 أثناء لعبة الاستحضار والإهمال. لتصبح اختلالات شاخصة.

الخلل الأول: إهمال عامل الزمن في تطبيق الإصلاح

من الثوابت الأساسية التي تنبني عليها نظرية التربية والتعليم استحضار الزمن. والزمن مفهوم عبّر به الإنسان عن حقيقة التتالي بين النات. وهذا التتالي هو ظرف النمو في كل شيء، فالشجرة لا تبنت دفعة، والكائن الحيواني لا يكبر دفعة، وإنما يمر من موشور الزمن بصورة لا رجعة فيها ولا استثناء. والتربية هي مساهمة الإنسان في تحويل المسار الحيواني الطبيعي للبشر، كي يصبحوا استثناء من جنس الحيوان، لديهم قدرة على تحويل حياتهم في الزمن إلى منظومة رموز فعالة قابلة للأخذ والاستيعاب حسب درجات النمو، وتكتسب فيها كل حلقة دلالة اصطلاحية، يتوارثها البشر، ويبدعون على أساسها بصورة متواصلة ومتنامية رمزيا وتطبيقيا.

وإصلاح التعليم الأخير عندنا لم يستحضر عامل الزمن كإطار، فقد غيب التدرج الزمني في التطبيق، من خلاله تغييبه للمُكَوِّن، وكأن هذا الإصلاح مخلوق اكتملت رجولته يوم ولدته وزارة التهذيب أو التعليم، و لا يحتاج إلى إرضاع، ولا عناية حتى يستقيم عوده.

لنفكر مثلا في الكادر المكون للتلميذ، وهو المعلم والأستاذ. ولنعد إلى حصيلة الإصلاح السابق. لقد تخرجت دفعات متتالية من المعلمين والأساتذة، أغلبهم تكون باللغة العربية، وأقليتهم تكونت باللغة الفرنسية. وكان التكوين حينها حسب الحاجة إلى كادر يتناسب مع إصلاح 79. وإذا تذكرنا فإن جيل هذا الإصلاح هو كل شيء بالنسبة للكادر المكون في التعليم حاليا، بحكم الزمن الذي تحدثنا عن تغييبه آنفا. هذا الكادر لا يمكن أن يطبق الإصلاح الجديد على أرض الواقع بحكم طبيعة تكوينه وتعداده. وقد نوهنا من قبل بأن عصر النبوءات قد ولى، ونكررها هنا. كيف لا يمكن للكادر تطبيق الإصلاح؟

لأنه –بكل بساطة- غير مؤهل معرفيا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن أن يغطي مسطرة المواد المقررة في الفصول التعليمية عدديا. مثلا كانت لدينا مواد تدرس بالعربية كالحساب، والعلوم الطبيعية، والفيزياء، والكيمياء.. لأغلب المؤسسات التربوية في طول البلاد وعرضها.. حوالي 1/5 من الفصول، وكان معلموا وأساتذة هذه المواد متوفرين، بعد أن تم تكوينهم –وهذا مهم للغاية- على يد كادر أجنبي في أساسه، من عرب ومفرنسين ابتداء، ووطنيين لاحقا، فلما نزل الإصلاح الجديد على رؤوس الناس وجد أغلب الكادر التعليمي ناطقا بالعربية، وأقله ناطقا بالفرنسية، مع ملاحظة أن الكادر المفرنس على قلته أصلا منتهب من الإدارة الوطنية لأنها إدارة مفرنسة بالوراثة رغم استيعابها في بعض محطاتها لجزء من الكادر المكون باللغة العربية.

فكان على وزارة التعليم أو التهذيب، أن تبتدع حلا مذهلا، وابتدعته للأسف وهو “أسطورة الازدواجية”. ومفاد هذه الأسطورة أن الوزارة تنجب “المعلم المزدوج” في يوم واحد بجرة قلم، رغم أن ذلك المعلم يرفس الأرض بقدميه، ويصيح أمام المفتش والمدير الجهوي للتعليم أنه ليس مزدوجا، لكنهما يربتان على رأسه ويقولان له: بل أنت مزدوج. ألا تعرف الحروف اللاتينية، أو الحروف العربية؟ فيجيب أنه لا يعرفها كلها. فيخاطبونه بكل تودد: سنعطيك كتابا تتعلم فيه كل الحروف، وعندما تتعلمها تستطيع أن تدرسها للتلاميذ.. وإلا فاختر بين قبول الازدواجية وتعليق راتبك. ينظر المعلم المسكين بجزع إلى المفتش والمدير الجهوي وقد جف ريقه وامتقع لونه، وتجعدت تقاسيمه أكثر، ولا ينبس بكلمة لأنه يفضل تعليق رقبته بحبل مشنقة على تعليق راتبه.

في لحظة الضعف تلك يفرج المدير عن كلمة رطبة تبلل شفاه المعلم: سنمنحك “علاوة الازدواجية”. وعندها يتنفس المسكين الصعداء وقد استعاد روحه وفكر وقدر بسرعة أن العلاوة خير له حتى من المفتش والمدير الجهوي، فيقر أمامهما على نفسه وهو يتضاحك تضاحكا ناشفا أنه كان شبه مزدوج تقريبا قبل سنوات، ولكنه نسي بقية الأحرف الهجائية لعدم التكرار!

والمصيبة الكبرى أن كادر الإشراف الوطني والجهوي على التعليم يصدق –تماما مثل كابون- أن حكاية الازدواجية صحيحة، ويحرر التقارير، ويقدم المعلومات “الوافية” عن التغطية المدرسية بالكادر المكون، ويبدأ في استقراء المؤشرات، ومقاربة الكفاءات، ودمج السنة الأولى والسادسة؛ بل التاسعة، لمعلم واحد، أما “العاشرة فيُخَلُّونها له”.. وهكذا، إلى آخر فصول الكارثة.

بالله عليكم -وأنتم تعلمون أن هذا ليس تقولا ولا افتراء- هل هذا مقبول؟ أليس هذا مخجلا؟ هذا التلاعب بأكباد المواطنين المغلوبين على أمرهم نهارا جهارا، أليس مستنكرا؟

لقد كان تغييب عامل الزمن كافيا لإفراغ الإصلاح الحالي من غرضه التعليمي، رغم تحقيقه لهدف من أهداف التربية العامة، وهو تكوين جيل موحد، حسب برنامج موحد. لكن موحدا على أي أساس؟

الخلل الثاني: خلل لا يستهان به لأنه مظهر لأزمة قيم أكثر عمقا، وهي أزمة “التكيف المَرَضي” مع التعليمات، في فترة ميلاد الإصلاح الأخير. ويقوم هذا التكيف على أساس المسايرة بطريقة عجيبة لكل ما يصدر من أعلى. ولذلك لما صدر الأمر بتحرير إصلاح موحد للتعليم سنة 99، وتطبيقه فورا، لم يكن لدى المخططين للتعليم من الشجاعة الأدبية ما يقدمون به رأيا فنيا ينطلق من بدهيات التربية والتعليم، وينبع من واقع التعليم نفسه، و حقيقة افتقاده لمقومات تطبيق إصلاح بهذه الصورة، فانبروا في الإشادة به، واستخدموا كل حيلهم ومهاراتهم من أجل التدليس و إظهار الأمور وكأنها تجري بصورة طبيعة، مع ما في باطنها من عذاب.

الخلل الثالث: خلل إهمال كلما يتعلق بالتربية الخاصة، واشتراطاتها وملابساتها. وهو خلل جوهري في العملية التربوية، مما جرد الإصلاح من تحقيق أهدافه التعليمية. وتمثل ذلك في إخلاء شبه كامل للعملية التربوية من آليات تحصيل مقبولة، وذلك بإلقاء البرنامج على عواهنه، دون اكتتاب طاقم يستطيع أن يدرسه بجداوله اليومية ومواده المتخفية وراء السواتر اللغوية السميكة، ودون تكييفه مع معطيات علوم الإنسان الحديثة، وخاصة مع نظريات التعليم والتربية. وكما يقال في المثل: “السماء لا تمطر ذهبا”، لم يمطر الإصلاح نتائج مقبولة. بل صار التلاميذ –في غرفة انعدام الوزن العامة- ينتقلون من مرحلة دراسية إلى أخرى وكأنهم بين اليقظة والنوم، لا يدرون كيف تجاوزوا المرحلة السابقة، ولا لماذا دخلوا المرحلة اللاحقة؟ أما المربون فحدث ولا حرج عن سباحتهم المضنية في فضاء فسيح من انعدام الوزن، ومفاجأتهم في السنوات التالية بطلاب وتلاميذ لم يتوسموا فيهم خيرا، ولم يطمعوا بتحقيق نجاح. الخلل الرابع: استحضار التشغيل في نتائج العملية التعليمية، وهو خلل ناتج عن الضغط الجانبي على العملية التربوية بأسرها من زاوية إنتاجية اقتصادي بحتة، حيث أصبحت الشهادات شهادات للشغل فقط، وصارت الامتحانات العادية مسابقات، خوفا من تكاثر حملة الشهادات. وكان للسياسات الاقتصادية المنتهجة حينذاك أثرها الكبير في هذه المسألة. مع أن تحويل الامتحانات العادية كالباكلوريا والإعدادية، إلى مسابقات، ظلم ما بعده ظلم. فوزارة التكوين المهني قد تمتنع عن اكتتاب حملة الشهادات.

لكن ما دخل وزارة التعليم في هذا، ولما ذا ينتشي القيمون عليها كلما كان الناجحون أقل عددا؛ وكان الأجدر بهم أن يبكوا ويدعوا بالثبور، وأن يتخلوا عن السعي بطرق ملتوية للتدخل في تصحيح الامتحانات بحيث لا ينجح هذه السنة أو تلك إلا نسبة 7 أو 8 بالمائة، مع أن هذه الشهادات يجب ألا تكون مرتبطة بهاجس التشغيل، ما دامت السياسة العامة لا تضمنه أصلا. فلم أحرم طالبا من مواصلة دراسته، أو الحصول على شهادة الإعدادية أو الباكلوريا إذا كان يستحقها و لا يطمع بعمل؟ إن هذا لا يعني تغييب التخطيط العام أبدا، وإنما يعني الرفع من شأن الكفاءات المتاحة بصورة طبيعية.

وبالمناسبة فإنه حتى ولو كانت الوزارة لا تتدخل، في نسب النجاح في الشهادات، فإن النسبة المستحصلة في السنوات الأخيرة تدل على فشل ذريع في العملية التربوية التعليمية، مقارنة بالدول المجاورة وغير المجاورة، حيث ترتفع النسبة إلى أربعة أضعاف ما يحققه إصلاحنا العتيد في أدنى الحالات.

الخلل الخامس: شكلية الإصلاح وعدم تحيين مضمون برنامج التعليم، فالجداول الزمنية والحصص المقتطعة من زمن التدريس تغيرت، وإعادة توزيع المواد على اللغات تغير. أما هل البرنامج نفسه متجدد بتجدد المعارف والعلوم البشرية وتطور البحوث؟ وهل هناك إضافات حديثة من حولنا عليها أن تضاف، أو ثمة أبواب يجب أن تسقط من البرنامج لتجاوزها؟ فتلك أسئلة غير مطروحة على المخططين في وزارة التعليم على ما يبدو. كأن العلوم الحديثة لا تتحرك قيد أنملة في نظرهم ما داموا لا يلقون لها بالا أو لم يدرسوها وهم صغار في الستينات أو السبعينات. ولذا فإن مضمون البرنامج في حقيقته لا يختلف عن البرنامج في السبعينات والثمانينات، وكأن المعارف مسحورة مثبتة على حالة جمود لا تبرحها! والحال أن المعارف تمر مر السحاب.

لكن كيف للكادر المكون أن يلاحق هذه النتائج المتجددة؟ و إذا استطاع فمن يسمح له بالخروج على البرنامج الثابت ثبات الثريا في سماء امرئ القيس؟ البرنامج المتداخل تداخل قصص ألف ليلة وليلة، الطويل طول ليل النابغة، العريض عرض تهامة.

الخلل السادس: عدم ترسيم الحدود بين التعليم العام والتعليم الخاص من طرف الإصلاح وتطبيقاته. لقد لعب وضع التعليم الخاص دورا ما في تحويل الانتباه الاجتماعي في بعض المدن الكبرى عن التعليم الحكومي الذي يستفيد منه أغلب الشعب. ولذا أصبح التلميذ في التعليم العام تلميذا من درجة ثانية، بينما التلميذ في التعليم الخاص من درجة أولى، وهو نوع من تكريس قواعد التربية على أساس الوفرة والندرة المادية. وهذا التفاوت الذي تكرس الإحساس به بدرجات متفاوتتة حول المدارس الرسمية في العاصمة وبعض المدن إلى مأوى للعاجزين ماديا عن تسديد نفقات التعليم الخاص، وهم تلاميذ في الغالب الأغلب مهملون.

وقد قلل هذا من مردودية المدرسين والمربين في المدارس التي يفترض أنها تقود العملية التربوية وتطبق برامجها. ولما أصبحت الحظوة للتعليم الخاص بهذه الصورة تدنى تطبيق البرنامج والأداء في التعليم العام إلى درجة مريعة، وكان لغياب المحفزات في التعليم الرسمي أثر كارثي عليه. ثم بدأ التعليم الحر في التدهور تأسيا بالرسمي، وانهار المستوى العام، وأصبح الغلاء والتنافس في تعويض التدريس الخاص شأوا للمتنابزين بالمراتب العليا، فتسابقت المدارس الخاصة إلى الجيوب، قياسا على المهور والعقيقة، والسلام على الأصهار.. إلى غير ذلك من أدبيات مجتمع يتهاوى تحت قيم أثقلها التخلف و التواطؤ العام. ولعل النصوص المنظمة للتعليمين، بما فيها من غموض مسؤولة جزئيا عن بعض هذا الخلل.

إن هذا الخلل ليس عائدا إلى نص الإصلاح وحده، وإنما لمضاعفات تطبيقه، وسياقات التعايش المتوازي بين التعليمين، وهشاشة الإدارة، وتهيبها للتعليم الخاص. الخلل السابع: الفساد الإداري في مؤسسة التربية والتعليم

لقد عانى التعليم، كغيره من القطاعات من فساد الإدارة، وعدم قدرتها على إتيان الأمور من حيث تؤتى، وخاصة الإصلاحات.

لقد كانت التمويلات والمشاريع المجذوذة من أصولها هي رائدة التفكير التربوي، وكانت ريادة عمياء بما في الكلمة من معنى. لقد كان للفساد دور حاسم في تعطيل وتخريب بعض الآليات والمهارات التي اكتسبها المربون والإداريون وطاقم الإشراف خلال عقود متتالية من عملية الخطأ والإصابة، حيث حصلوا على تجارب شخصية ثرية. لكن الفساد الإدراي المتمادي والمتضافر أقنع هؤلاء بعدم جدوائية الإخلاص في العمل، إذ لا مكافأة لمن أخلص للأمانة ولا عقاب لمن خانها. فانهدم المربي معنويا من الداخل، زيادة على معاناته المادية المريعة، وزرايته أثناء تفاقم التكالب على القيمة المادية كقيمة وحيدة في المجتمع. فجلس المسكين خلف ركبتيه يطرد الذباب عن عينيه وينتظر أن تسقط صاعقة من السماء على وزارته، وتهب ريح صرصر عاتية على كل إصلاحات التعليم، فتتركها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.

2 الحال:

العوائق الكبرى لإصلاح التربية والتعليم

ردا على السوال الثاني: لماذا لم تنجح إصلاحات التعليم المتتالية، التي ترتفع في كل مرة كنوء يسد الأفق، وكأنه سيروي أرجاء الأرض، فإذا به يتحول إلى جهام، تحدوه السموم؟ يمكن أن نعيد عدم نجاح الإصلاحات المتتالية في التربية والتعليم –حسب رأيي- إلى جملة أسباب عامة:

السبب الأول: عدم وضوح رؤية الموجهين، وضعف مستوى المخططين، وضيق أفقهم وبساطة وعيهم، وهشاشة خلفياتهم المعرفية والتربوية، وإهمال الكادر الميداني للتربية والتعليم.

السبب الثاني: طغيان العامل السياسي على العامل التربوي إلى درجة الطمس، حيث لم يحتفظ التعليم بمسافة تحميه من الاستغلال الأيديولوجي الفج. فوقع فريسة لوحوش الغابة السياسية تتناهشه من كل الجهات.

السبب الثالث: عدم فهم الثنائية التي تطبع العملية التعليمية وهي استحضار بعدي التربية والتعليم معا في كل إصلاح؛ التربية بالمعنى العام والخاص، والتعليم بمقياس الاستيعاب والتمثل، والتميز.

السبب الرابع: عدم تجدد الخبرات لدى الكادر المشرف على العملية التربوية، وعتاقة وتقادم الخبرة المهيمنة على أوصاله، تقليدا واحتذاء.

السبب الخامس: غياب الروح التركيبية الشمولية في التفكير التربوي، وسيادة النظرة التجزيئية التي لا تخضع لأي ترابط. مما يؤدي لضعف التواصل بين حلقات التعليم، و يحول دون تراكم بناء لمكوناته المتتالية.

السبب السادس: سوء توزيع الموارد الكبيرة نسبيا للتعليم على مصارفها، حيث لا يوجه منها للميدان بالفعل إلا نسبة قليلة، بينما تستهلك الأبواب الهلامية للصرف أغلب الميزانيات السنوية والمشاريع. وقد تفطن آمرو الصرف لهذه الفائدة العاجلة فوجهوا عترة ميزانيات الوزارة لتلك الأبواب، في السنوات الأخيرة، فتراجعت الإنشاءات ذات التمويل الوطني، وازدهرت الملتقيات وإعادة الملتقيات، وتراجع التكوين الجاد، وتدنى تحصيل الخبرة.

السبب السابع: الميكانيكية المملة وغياب التفكير الخلاق والتفاعلية في تطوير التعليم، حيث سادت عادة التعاطي مع التعليم كما تجري الأمور في مرائب السيارات، أو المخابز أو المداجن.

فالتعليم في حالتنا هو افتتاح المدرسة، وإجراء الامتحانات، واجتماعات آباء التلاميذ، ودخول المربي يوميا على الطلاب وخروجهم عنه بخف واحد من خفي حنين.

وبهذه الرتابة تتالى السنوات والسنوات دون أي تطوير أو تحريك يغري الطلاب أو الكادر التربوي بالتفكير في تحقيق الأفضل أو التشوف للجديد المختلف في المناهج والمعارف المتجددة، ورعاية النبوغ وتشجيع التميز. فشاع القرف والقرحة المعدية، والدوار، والاكتئاب، وانعدام الوزن.. بين أو ساط المربين. وانتشر فقر الدم المعرفي بين التلاميذ والطلال، فما ذا يُتوَقع ممن غلب عليهم هذا الحال أن يعطوا؟

السبب الثامن: الارتجالية، وهي سائدة في مستويات عديدة، وسياقات كثيرة. فمثلا تعاني وزارة التعليم من الوزراء المتتالين، والمسؤولين السامين، الذين يأتي كل واحد منهم بلائحة أولويات تختلف تمام الاختلاف عن سلفه. ويعد هذا مظهرا من مظاهر غياب الوعي المؤسسي. هذه الحالة تجعل من كل تحريك للبيادق والقطع على أرضية الوزارة انقطاعا لعهد بما فيه من خير وغير.. والدخول في عهد مختلف، يتطلب التكيف معه بعض الوقت، وأغلبه ينقضي في استمزاج ذوق المسؤولين الجدد، وما ذا يعجبهم وما ذا ينكرون؟ وهل ينظرون باعوجاج أم بانحراف إلى الأمور؟ وكل الطرق تؤدي إلى روما.

هذه الوضعية أدت إلى انشغال كامل عن العملية التربوية والتدريس في دراسة شخصية المسؤول. وهو مشغل لا شك في ضخامته، وأهميته لدى المرؤوسين الذين ينظرون جميعا إلى أعلى (نحو مسؤوليهم)، مع أن جوهر العملية التربوية والتعليمية هو النظر إلى أدنى من أجل رؤية ومعرفة وتحقيق احتياجات الأجيال الناشئة. فلا غرابة بعد كل هذا إذا أهمل النشء!

السبب التاسع: غياب مرجعية الخبرة الفنية المتبصرة المسؤولة، المحايدة في التخطيط العلمي للأمور و إقرار الرأي الأخير قبل التطبيق. وهي خبرة تحطمت على صخرة الرواج المذهل لبضاعة التقرب وإظهار الولاء الشخصي للمسؤولين. مع أن الولاء الصحيح والإيجابي يجب أن يكون للبرامج السليمة، والأفكار البناءة سواء أعجبت المسؤول أو لم تعجبه، فتلك هي وظيفة الخبرة أو لا تكون، أيا كان مصدرها. إن تعطيل الخبرة البناءة أمر بالغ الخطورة، في قطاع يعاني من مشاكل غير عادية، مما يوجب التفكير في حلها بطرق خلاقة. فكيف نعطل طاقة الخلق، ونطمع بنتيجة إيجابية بعد ذلك؟ّّّّ

هذه بعض وليست كل الأسباب التي جعلت الإصلاحات المتتالية للتعليم، والعملية التربوية كلها تعاني من اختلالات هيكلية لا بد من تداركها قبل فوات الأوان. فكيف ذلك؟

3

الفعل المضارع

مساهمة في الإجابة على السؤال الثالث: كيف ننقذ التعليم من انهياره الحالي، بما يثقله من إصلاح، وإعادة إصلاح إصلاح أو إعادة إفساده؟ وبعد مقاربات التشخيص التي مررنا بها؛ سأقدم هنا جملة مقترحات، بعضها ذو طبيعة تداركية، وبعضها بدائل، وبعضها تأطيري وبعضها تطبيقي. وستكون نقاطا موجزة:

أولا: الخطوات التداركية

1- أول خطوة تداركية على وزارة التعليم أن تقوم بها هي إعادة الاعتبار للخبرة الفنية الاستراتيجية، والعدول عن “تسيير الأمور الجارية” في مجاريها العتيقة المتهتكة.

2- تنظيم حوار اجتماعي عام ومختص حول التعليم، وإعادة تقويمه إجمالا.

3- وضع إصلاح التعليم الحالي تحت التساؤل والمراجعة من ثلاث زوايا:

زاوية الصلاحية التعليمية والتربوية الخاصة.

زاوية الصلاحية للتطبيق على أرض الواقع، من داخل الزمن وليس من خارجه. وبضمان الكادر المشرف والمربي. وشكل وحجم البرنامج السنوي.

زاوية تحديث المضامين المعرفية لبرنامج التعليم، وتحيينه حتى يتماشى مع السياق المعرفي الحديث المتجدد في العالم من حولنا.

4- تحديث عقليات الكادر المشرف على التخطيط التربوي، والمراقبة والتطبيق والمتابعة، وإقناعه بأن الإبداع ليس مستحيلا، وما دام هناك آخرون يبدعون فلا مانع من أن نبدع نحن.

5- إقناع العائلات بضرورة وضع جدول بيتي للعناية بتربية الأبناء وتدريسهم، واقتطاع وقت من أوقات البيت يخصهم، لا يشاركهم فيه بشر ولا تلفزة..

6- وضع الكادر البشري للتعليم في وضعية مجزية ماديا، بحيث يتفرغ للتفكير في تربية وتعليم النشء، بدل انشغاله بالقدر والإبريق الذين يغليان في رأسه دائما، فيتشتت ذهنه في البحث عما يسكت به ضجيجهما المزعج.

7- إقامة مبدأ العقوبة والثواب بالتوازي على نحو عادل وصحيح، فعلا لا قولا.

8- إعادة تبويب ميزانية التعليم على نحو يضع الميدان في الصدارة، ويغطي البحوث الجديدة، ويرعى التميز، ويخفف من تدليل المتن الإداري وتدليكه بالتمويلات السخية، والمشاريع الهلامية، ذات الزوائد والعوالق التي لا تحصى.

9-

ثانيا: البدائل

1- بدل التركيز على تلقين برنامج مهلهل عتيق طويل متداخل، ينهك المربي ويرهق التلميذ؛ أرى أن ضرورة العمل من الآن على تحرير برنامج للتعليم، يستحضر الغرض التربوي والتعليمي معا، ويضع فيه المخطط نصب عينيه تحفيز القدرات الذكائية للناشئة. ويراعي الإيجاز والفعالية التربوية، والدقة في تبويبه.

2- بدل التركيز على برامج بعيدة عن بئة الطالب والتلميذ؛ أرى ضرورة ربط المضمون التعليمي بالبيئة المحلية، وتطبيقاتها، بحيث تصبح البرامج التربوية مفهومة أولا، ومطية لتفكير تطبيقي فيما بعد ثانيا، تفكير يفيد في تحقيق إنجازات عملية في الميدان البيئي الطبيعي والاجتماعي. فجل المضامين الحالية لا تراعي هذا العامل، نتيجة تسربت برامج أخرى إليها من خلال ما يأخذه الطلاب سابقا، المربون لاحقا من برامج دول درسوا فيها. هذا طبعا باستثناء بعض الحقائق والمعطيات العامة التي لا بلد لها ولا وطن فتلك مستثناة بداهة.

3- بدل التركيز على قوالب العادات الإدارية والتنظيمية العتيقة الجامدة والتملك المطلق للحقيقة والصواب؛ أرى ضرورة التفكير في منظومة عادات وتقاليد في ردهات التعليم، تمهد لنشوء عقليات جديدة، تتعاطى مع الحدث التربوي والتعليمي بتفاعلية، وليس بوصاية عابسة يابسة لا محيد عنها، كأنها قدت من صخر ناري مصهور في أتون الأرض، ثم تجمد في الصحراء منذ ملايين السنين.

4- بدل التركيز على الولاءات الشخصية، واللوبيات المتصارعة، إسوة بتنظيمات عالمية لا محل لذكرها، مع عدم الشفافية في تسيير الأشخاص، والتحكم في مصائر المستخدمين بطريقة مجحفة؛ أرى ضرورة وضع معايير للترقية في المناصب الإدارية والتربوية، حسب معايير متفق عليها، تضع في الاعتبار المؤهلات العلمية، والكفاءة العملية والتنظيمية، والانضباط، والتقادم والتجربة البناءة، إذ هناك تجارب هدامة تحسب على أصحابها ولا تحسب لهم.

تكلف لجنة محلفة، لديها بقية أخلاق وشيء من الإنصاف، تقدم تقاريرها السرية سنويا، ويستأنس برأبها استئناسا فعليا.

ثالثا: خطوات تأطيرية وتطبيقية

1- إعادة رسم حدود الصلاحيات التنظيمية والإدارية

عندما يستشري الفساد في قطاع فلا بد من وضع أطر تختلف في أبعادها وسعتها واتجاهاتها عن الأطر السابقة. ولذا أرى ضرورة وضع أطر قانونية وتنظيمية، تعيد توزيع الصلاحيات بحيث تتماشى مع أهداف إصلاح التعليم، لأنه ما لم توضع هذه الأطر فستبقى الأطر القديمة العتيدة عائقا في وجه أي استحقاقات إصلاحية في التعليم والتربية. وتبدأ هذه الإصلاحات بتوضيح المهام، وتكييفها مع الأهداف المتجددة للتعليم. وأهم مبدأ في هذا الإطار هو عدم التداخل والاصطدام في المهام والمسارات، بحيث تصبح العملية التنظيمية عملية سلسلة الحركة، تعمل فيها كل وظيفة حسب اختصاصها، دون أن تتركز كل المهام على وظيفة واحدة كوظيفة المدير مثلا. إن تركيز المهام في أيدي المديرين عندنا وحتى في القطاعات الأخرى، جاء استتباعا لمبدأ احتكار الفوائد المادية أو المعنوية، وهو مبدأ لا يتلاءم مع روح الإصلاح من أساسها.

2- إنشاء هيئة تنظيمية عليا ذات طبيعة استشارية شبه ملزمة، تسمى المجلس الأعلى للتعليم. ولا تكون لهذه الهيئة أية ارتباطات مباشرة بإدارة التعليم، وتكون لها هيبتها، ومسافتها الكافية للتفكير بترو وتأمل في المشكلات العامة للتعليم.. في شكله ومضمونه، ومردوديته، ومستقبله.

3- خلق ديوان مظالم للكادر التعليمي، يحل قضاياه بطريقة قانونية شفافة، ويراقب وضعية المربي والمستخدم الإداري، ويبحث عن مظان حرمانهما الكثيرة.

4- العدول عن جعل الباكولوريا شهادة مسابقة.

5- القيام باكتتاب كادر تعليمي كاف لتغطية الحاجة التعليمية، وتكوينه على أساس البرنامج الذي سيترتب على الحوار الوطني حول التعليم تحديد معالمها.

6- القيام بحملة إعلامية وتثقيفية وتحفيزية لإعادة الأمل للمربي والكادر التعليمي في رسالتهما النبيلة التي يصلح بصلاحها كل شيء.

مخلص:

هذه هي جملة الخواطر والأفكار التي أردت أن أبديها في تعليمنا، ولولا إلحاحها الداخلي علي لما أبديتها، ولولا الحاجة إلى أي رأي لإصلاح التعليم لكتمت رأيي.

لكن ما المانع من أن نفكر معا بصوت جهوري في تعليمنا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يخرجه من ربقة الارتهان للأهواء والملل والنحل؟

إن الأمل مطلوب للتوازن أولا، والأهلية ثانيا، والعمل على تجاوز الواقع ثالثا. فلماذا لا نأمل في إصلاح تعليمنا حتى يتوازن أولا، ويؤهل ثانيا، ويتجاوز واقعه ثالثا؛ بل لم لا نأمل في إصلاح كل القطاعات والمرافق الأخرى حتى نتجاوز واقعنا المتخلف، وننجز بأنفسنا ما نستحقه على أنفسنا، كغيرنا من سائر أمم الدنيا؟