أخيرا حسم الجدل، وقضي الأمر بين الرجلين القويين، الذين حرمهما الدستور والقضاء السنغالي من المنازلة المباشرة، فلم يكن لدى ماكي صال من رصيد دستوري يمكنه من الاستمرار لمنازلة خصمه القوي، وعنوانه الأكثر تعبيرا عن الغضب الشبابي السنغالي السيد عثمان سونكو.

وبديلا عن صراع الخصمين بالأصالة، أحيل السجال إلى متصارعين بالنيابة، وهما الوزير الأول السنغالي السابق آمادو با، والأمين العام السابق لحزب باستيف السيد باسيرو ديوماي فاي.

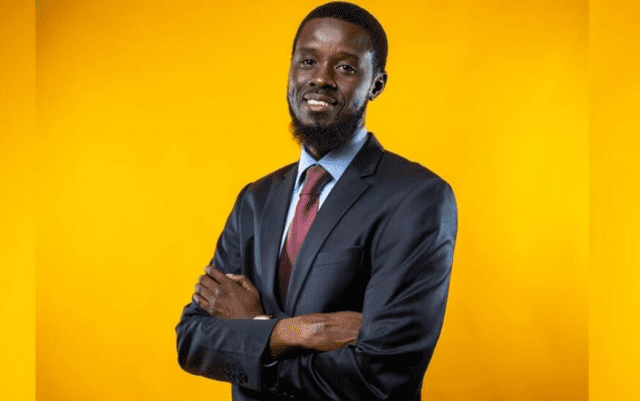

لينتهي الأمر برفع السنغاليين للسياسي السجين إلى بوابة القصر الرئاسي، وليمنحوه بأصواتهم الغاضبة تأشيرة قوية ليكون سيد القصر، وليبدأ مسارا جديدا.

يملك السنغاليون مؤسسات سياسية وقوية وفعالة، لكنهم أيضا يملكون قوة شعبية عارمة، إذا عزمت توكلت، ونفذت، وفرضت ما أرادت، وما من شك أن فوز الشاب الأربعيني بصيرو ديماوي فاي، يمثل زلزلا سياسيا في السنغال، ويرسل رسائل متعددة تجاه بلاده ومنطقته بشكل عام، ولعل من أبرز هذه الرسائل:

-عمق المتغيرات الاجتماعية في السنغال، فالأحزاب العريقة فقدت كثيرا من مصداقيتها، والنخبة الملطخة بالمواقف المتناقضة، فقدت جاذبيتها، مما أفسح المجال للقوى الشبابية الجديدة، وخصوصا تلك المؤهلة بقومات فكرية ودينية قوية، وبغضب وامتعاض شديد من الواقع

- أن الأحادية السياسية وتآكل فريق العمل وتصاعد الخلافات الداخلية في جسم الأغلبية، وتهور الرئيس ماكي صال في الدفع باتجاه التأزيم، وتركه بصمات سيئة في وجدان كل الذين نافسوه وعارضوه، إضافة إلى تخليه عمليا عن مرشحه آمادو با، وبخله في تمويل الحملة وفي دعمها سياسيا، وعدم استخدامه لأي من وسائل الضغط وأوراق القوة التي يملكها نظامه، أظهرت درجة عالية من الأنانية لرئيس مغادر، يدرك أكثر من غيره أنه مغضوب عليه شعبيا، ولم يعد مهتما بغير إنقاذ نفسه.

- تظهر الانتخابات أهمية دولة المؤسسات، فالمجلس الدستوري انحاز إلى روح ومقتضى الدستور، والانتخابات نظمت بإشراف وزارة الداخلية التي يقودها خصوم حزب باستيف الفائز بالسلطة، ومع ذلك كانت الشفافية فوق كل اعتبار لأن البديل عنها هو موجة غضب عارم، ولا تحتاج السنغال إلى ردة فعل جديدة بعد أن مات في أحداث عنف سياسي سابقة أكثر من مائة قتيل، وهو انتكاسة سياسية لم يغفرها الشباب السنغالي لماكي صال.

- لقد استطاع السنغاليون منذ تأسيس دولتهم تقليم أظافر المؤسسة العسكرية، فأصبحت على الهامش السياسي لا تسمع لها ركزا في المشهد السياسي، وبذلك تحول الصراع إلى سجال برامج وأجيال ومؤسسات لا يمكن لواحدة منها أن تستقوي بالمؤسسة العسكرية ولا أن تراهن عليها كما هو حال القوى السياسية في الضفة الشمالية لنهر السنغال.

- أن سياسة الرياء التنموي التي انتهتجتها السنغال، خلال السنوات المنصرمة، بما حققت من جسور وملاعب كبيرة، وقطار سريع، أتت بالعكس، فإذا كانت قد جلبت كثيرا من تصفيق الجيران المحرومين من غالب فرص التنمية، إلا أنها جلبت داخل السنغال نقمة شديدة، إذ لم يحصل توازن تنموي متكامل، ومع ارتفاع كل جسر جديد، كانت الأسعار ترتفع بشكل صاروخي، والخدمات تتدنى والمواد الأساسية تحلق بسرعة خيالية كسرعة القطار السريع.

وارتفعت مديونية السنغال من ستة مليارات دولار إلى أكثر من خمسة وثلاثين مليارا، رغم أن الشعب السنغالي من أكثر الشعوب الإفريقية إنتاجية وإبداعا في العمل، لكن الجوع بدأ يحاصر شعب التيرينغا.

- أن سياسة الانتقام السياسي من مختلف الخصوم والشركاء وتحجيم أدوراهم لم تأت بغير العزلة السياسية لنظام صال الذي لم يجد في النهاية من يثق فيه ولا يستمع له.

لقد بدأ ماكي صال من حيث انتهى نظام عزيز من خلال إطلاق النار على كل متحرك سياسي، رغم أن عزيز لم يقتل ولم يسجن كما فعل صال.. بينما اختار ولد الغزواني تهدئة المشهد السياسي فسحب البساط من تحت أقدام المعارضة..وكسب ودا سياسيا كبيرا.. لكن هل يمكنه الرهان على كسب الشعبية؟.

- للمتغير الحضاري وهو التأثير المباشر للدين في الحياة اليومية دور كبير في صناعة المشهد السياسي، وأن الأطر التنظيمية الضيقة للتيارات الإسلامية الوطنية، تحد من تدفق الوعي والحماس الشبابي الذي يتخذ المبادرة دائما وبشكل قوي، ذلك أن عثمان صونكو وبصيرو الذين يمثلان جيلا شبابيا من التيار الإسلامي الوسطي السنغالي، جاءا على أنقاض حالات من الفشل السياسي المتكرر للقوى والجماعات المحسوبة على هذا التيار، حيث توزعوا إلى زعامات وأحزاب وجمعيات ومؤسسات، متناقضة، قبل أن تأخذ الساحة بعمقها وتمكنها وشبابها خطابا وسياسة جديدة، تملك الكثير من الجرأة على أن لا تركع للأطر الضيقة ولا للفساد المالي الذي ينخر السنغال.

موريتانيا مختلفة ولكن..

ما من شك أن موريتانيا مختلفة تماما عن السنغال، فالشعبان مختلفان في الطباع والقيم وممارسة السياسية مختلفة، والذي يفصل بين الشعبين ليس النهر السنغالي الهادئ، بل آماد من التناقضات السياسية والعرقية، واختلاف المصالح وتعارض الرهانات، لكنهما استطاعا طيلة الستين سنة المنصرمة تسيير تناقضاتهما، وتحويلها مع الزمن إلى نقاط قوة عديدة، ودون شك فإن موريتانيا ملف سياسي في الخطاب السياسي والإعلامي للسنغاليين بشكل دائم، وهي أيضا جزء أساسي من ملفات السياسة الرسمية، ورغم أن رئيس حزب باستيف عثمان سونكو، كان دائما يتوعد موريتانيا، فإن لممارسة السلطة، تعبيرا ولسانا آخر وإكراهات أكثر عمقا.

مما يجعل موريتانيا في مواجهة متغير جديد، ينبغي أن يأخذه النظام السياسي بعين الاعتبار في أبعاد مختلفة منها:

- حافز سياسي ينعش القوى الشبابية المعارضة للنظام، ودون شك فإن هذا الحافز لا يمكن أن يحقق التغييير الحالم الذي وقع في السنغال، لكنه يسهم أكثر في تقليل فرص النظام وفي تعميق النظرة السلبية تجاهه شعبيا، حتى وإن كان وفق التقييم الطبيعي من أحسن الأنظمة المتعاقبة على البلاد، مما يتطلب منه تغييرات جوهرية، وخطابا جديدا، إضافة إلى قرارات حاسمة تجاه الشعب والقوى الشبابية مثل

- معالجة ارتفاع الأسعار- تخفيض أسعار الوقود- فتح أفق اقتصادي جديد أمام المواطنين والقوى الشبابية، وهي كلها معالجات شعبوية لاترقى إلى معالجة عمق الأزمة.

أما البعد الثاني فهو الإدارة النوعية للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الجارة الجنوبية التي يحكمها نظام قادم من الشارع بمعنى الكلمة، ويملك كما هائلا من الصلاحيات وقدرة شبابية على ممارستها، ذلك أن السنغال تمثل قاعدة المثلث الدبلوماسي الخطر بالنسبة لموريتانيا والذي يضم دكار- الرباط- باريس.

إن موريتانيا تحتضن مئات الآلاف من السنغاليين العاملين في مختلف القطاعات الخدمية، كما تحتضن السنغال عشرات الآلاف من الموريتانيين، وتستقبل سنويا آلاف المستشفين والمصطافين والتجار وغيرهم، كما أن الدبلوماسية الروحية كانت ولا تزال جزء أساسيا من تدبير المشترك بين البلدين.

ولا شك أنه من الضروري جدا أن تكون القوى السياسية المعارضة على وعي بأن خطابها السياسي غير قادر على صناعة جمهور معارض أحرى الإطاحة بنظام وإقامة آخر، صحيح أن الساحة الشبابية تمور بمتغيرات سريعة، لكن لم تتوفر الظروف لنسج قميص عثمان ولا يوسف.. ليلقى على وجه يعقوب فيرتد بصيرا..

وإلى أن يقترب ذلك البعيد، يظل القياس على السنغال قياسا مع الفارق.. ولكن